Di suatu sore yang sibuk, layar-layar laptop diisi wajah-wajah serius. Para mahasiswa pascasarjana IPB, para peneliti masa depan, duduk di depan layar mereka, bersiap menyerap ilmu dari seorang narasumber yang telah lama bergulat dengan problematika anak dan keluarga di Indonesia. Dalam sesi yang penuh energi itu, Bu Rita Pranawati, mantan Komisioner KPAI 2 periode, memulai dengan sebuah pernyataan yang sederhana tapi menghentak. “Anak adalah amanah. Masa depannya adalah tanggung jawab kita semua.”

Kata-kata itu, meski sering terdengar klise, menggema dengan cara yang berbeda hari itu. Bukan hanya karena diucapkan oleh seseorang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun menangani kasus-kasus anak yang paling rumit, tetapi karena ia menyampaikannya dengan kepedihan yang nyata. Dari statistik hingga cerita nyata, ia membawa kami menyelami realitas yang seringkali sulit diterima.

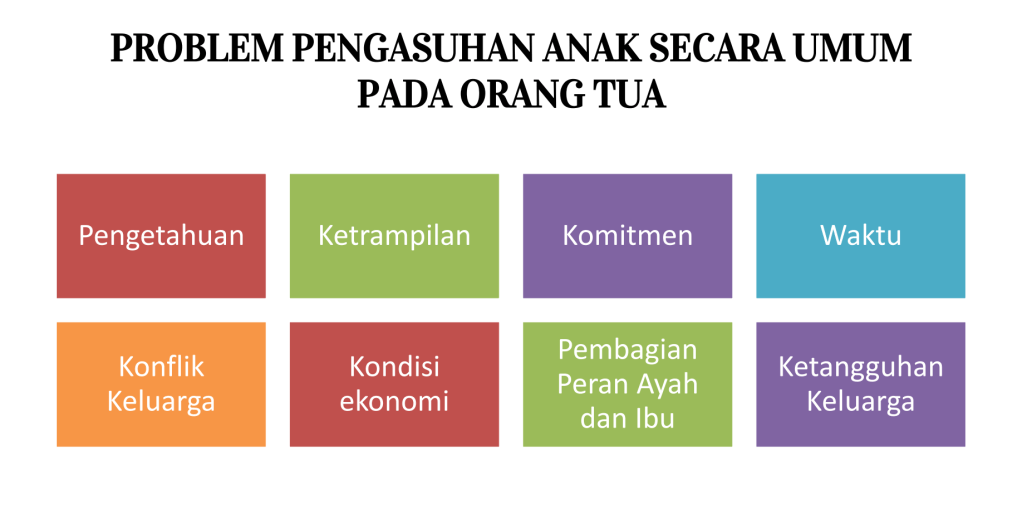

Bu Rita mengawali dengan data: 1 dari 3 anak di Indonesia masih kekurangan akses ke hak dasarnya. Anak-anak ini, katanya, adalah korban dari disfungsi keluarga, perceraian, kekerasan, hingga ketidaksiapan orang tua menghadapi era digital. “Kita sering menganggap bahwa kasih sayang cukup untuk membesarkan anak,” ujarnya. “Tapi kenyataannya, pengasuhan adalah ilmu, dan itu harus dipelajari.”

Ia memulai dengan sebuah kisah. Seorang gadis kecil, baru berusia sembilan tahun, menjadi korban incest oleh ayahnya sendiri. Ibu sang anak, alih-alih menjadi pelindung, justru menyalahkannya. “Kamu genit menggoda bapakmu,” adalah kata-kata yang diingat anak itu sebelum ia akhirnya melahirkan bayi kembar dalam usia belia. Kisah ini, katanya, bukan sekadar tragedi keluarga. Ini adalah hasil dari lingkaran disfungsi yang tidak pernah dipecahkan: pengabaian hak anak, ketergantungan ekonomi, dan absennya mekanisme perlindungan yang memadai.

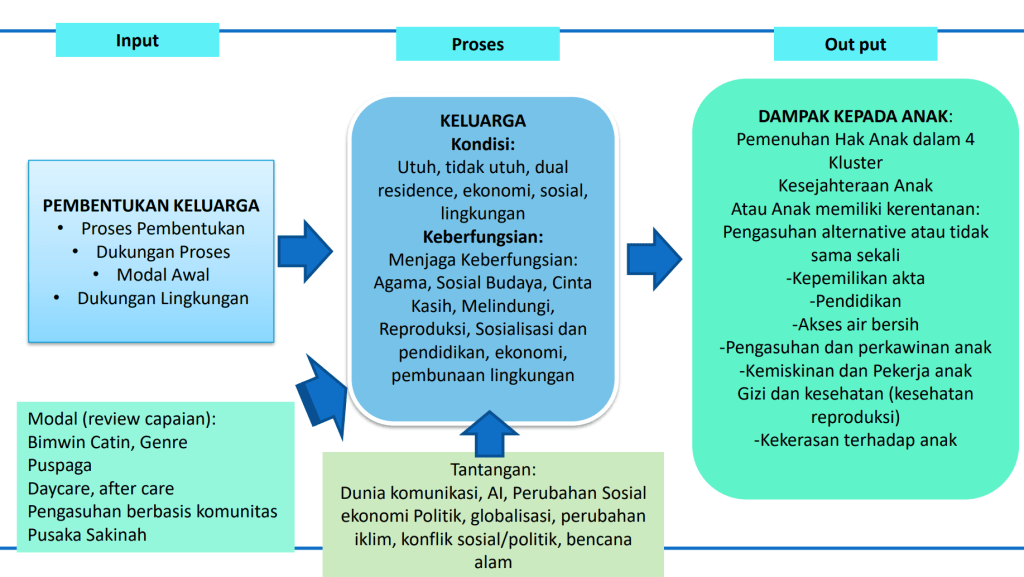

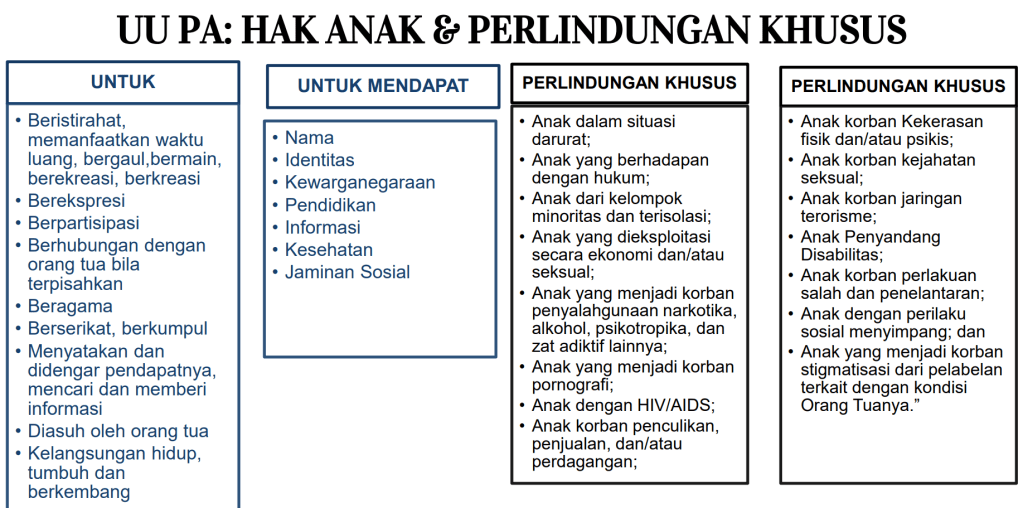

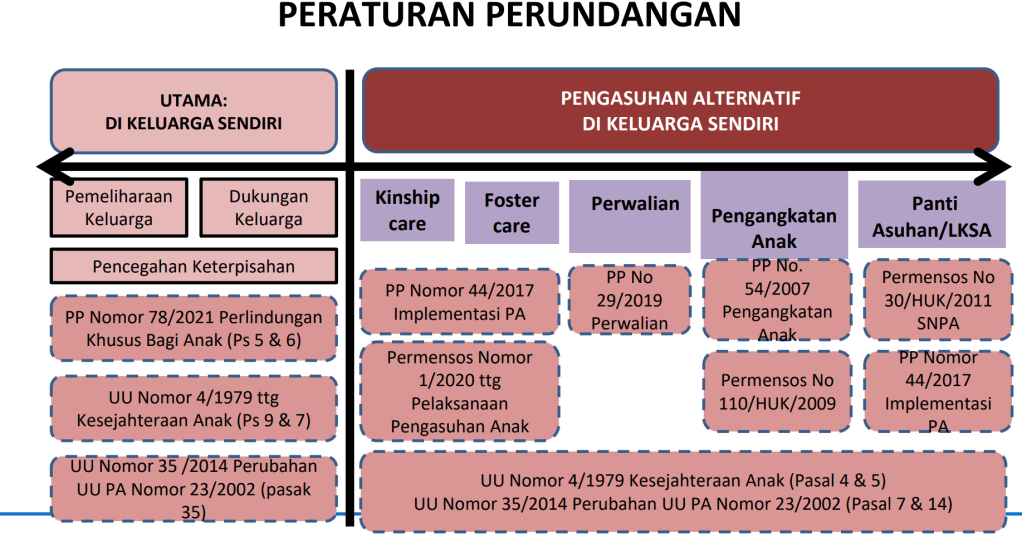

Namun, Bu Rita tidak membiarkan kami terlarut dalam keputusasaan. Ia mengarahkan perhatian kami pada inti dari segala solusi: pengasuhan berbasis hak anak. “Anak bukanlah pelengkap keluarga. Mereka adalah individu dengan hak yang harus dipenuhi,” tegasnya. Ia menjelaskan empat kluster utama hak anak—hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, dan pendidikan—dan bagaimana setiap kluster ini sering kali diabaikan, bahkan dalam keluarga yang tampak baik-baik saja.

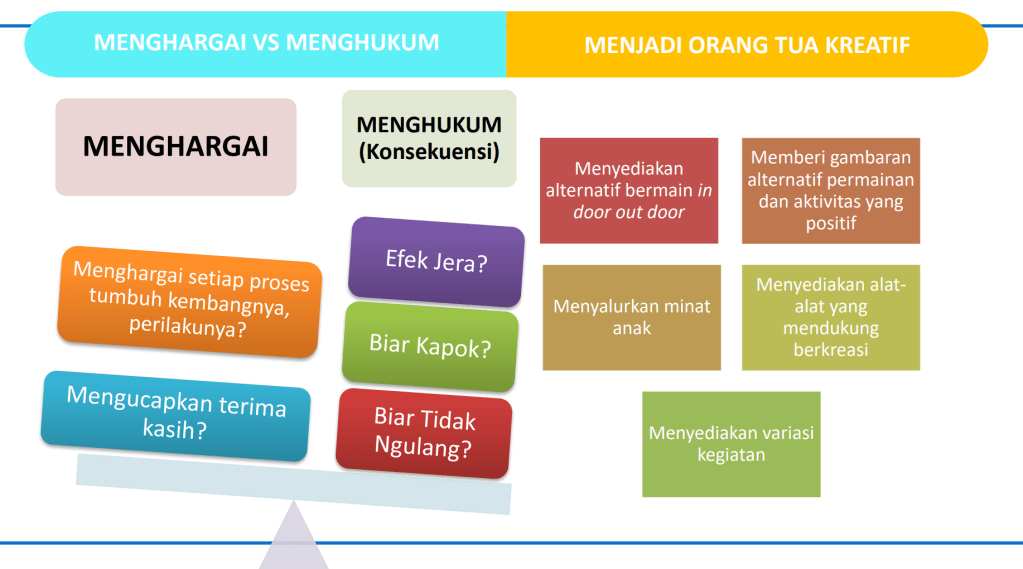

Lalu, ia membawa kami ke fenomena yang lebih modern, tapi sama menyakitkannya: disrupsi digital. Di layar ponsel, orang tua dan anak seolah terhubung, tetapi pada kenyataannya, mereka semakin jauh. “Gadget telah menggantikan pelukan. Anak-anak kita lebih sering mendapatkan validasi dari likes di media sosial dibandingkan dari kata-kata penyemangat kita,” katanya dengan nada prihatin. Anak-anak yang lahir di era ini, katanya, menghadapi apa yang ia sebut sebagai “generasi blur”—sebuah generasi yang kehilangan pijakan moral karena dunia maya yang tanpa batas. “Orang tua harus adaptif, atau mereka akan kehilangan anak-anak mereka di dunia digital,” tambahnya.

Sesi itu terasa seperti roller-coaster emosi. Dari cerita tentang anak yang kehilangan hak dasarnya hingga gagasan tentang pentingnya membangun kelekatan emosional di tengah disrupsi teknologi, Bu Rita memberikan perspektif yang membangkitkan keprihatinan sekaligus harapan. “Pengasuhan adalah pekerjaan penuh waktu, dan itu adalah tugas bersama,” katanya.

Ia tidak berhenti pada kritik. Solusi-solusi praktis mengalir deras dalam diskusinya. Dari pentingnya konseling pranikah hingga peran komunitas lokal dalam mendukung keluarga-keluarga yang rentan. Ia memberikan contoh sukses dari Surabaya, di mana psikolog ditempatkan hingga tingkat RT untuk membantu keluarga menghadapi konflik. “Ini adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin,” ujarnya dengan nada optimis.

Tapi mungkin bagian yang paling menyentuh dari sesi itu adalah ketika Bu Rita berbicara tentang peran ayah dalam pengasuhan. “Kehadiran ayah lebih dari sekadar fisik,” katanya. Ia menjelaskan bagaimana anak laki-laki membutuhkan figur ayah untuk membentuk identitas maskulin yang sehat, sementara anak perempuan melihat ayah sebagai cerminan laki-laki dalam hidup mereka. “Ketika ayah absen, baik secara emosional maupun fisik, dampaknya bisa sangat dalam. Kita harus mengubah pola pikir sebelumnya bahwa pengasuhan hanya tugas ibu.”

Di akhir sesi, ia meninggalkan kami dengan satu pertanyaan yang menggema: “Apa warisan terbesar yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita?” Jawaban atas pertanyaan itu, katanya, tidak ada dalam bentuk materi atau prestasi akademik. Itu ada dalam cara kita mencintai mereka, menghargai hak-hak mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia.

Kami meninggalkan sesi itu dengan perasaan campur aduk—tergugah, prihatin, tapi juga penuh semangat untuk bertindak. Bu Rita telah melakukan lebih dari sekadar berbagi ilmu; ia telah menyalakan api di hati kami untuk menjadi bagian dari perubahan bangsa ini. Beliau menghujani kami dengan tema/ topik riset yang sangat unik, spesifik, sekaligus menarik untuk diulik.

Di akhir hari, seperti yang ia katakan, “Anak-anak adalah refleksi terbaik dari siapa kita sebenarnya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang akan mereka warisi.” Mari kita pastikan bahwa warisan itu penuh cinta, harapan, dan peluang.

Terima kasih super khusus kepada dosen kami, Bu Dwi Hastuti yang telah mempertemukan kami dengan para ahli dan praktisi di luar kampus IPB. Ini jadi cara belajar yang menyenangkan sekaligus seru. Setelah fokus belajar teori, kemudian kami mahasiswanya dibenturkan dengan kenyataan, realitas lapangan, best practices. Ini desain pembelajaran terbaik bagi proses belajar orang dewasa. Terima kasih sekali lagi bu Dwi Hastuti. JASAMU ABADI!

Salam hangat,

Adlil Umarat

Childhood Optimizer

Family Empowerment Practitioner